ANDROMAQUE, 2010

D'après le texte de Jean Racine

Relecture et mise en scène Anne Théron

ANDROMAQUE, 2010

Création mars 2011

[Disponible en tournée]

Texte : Jean Racine

Relecture et mise en scène : Anne Théron

Avec : Armelle Bérengier, Marie-Laure

Crochant, Edith Gambier, Baptiste Guiton, Martial Jacques, Christophe Malvault, Nirupama Nityanandan, Régis Roudier

Collaboration artistique : Esther Mollo

Assistante dramaturge : Marina Brachet

Conseil chorégraphique : Claire Servant

Scénographie, Costumes : Barbara Kraft

Création lumière : Benoît Théron

Création son : Jean-Baptiste Droulers

Création image : Christian Van Der Borght

Regie générale : Eric Seldubuisson

Production : Cie Les Productions Merlin, en co-production avec le TAP, SN de Poitiers, TU de Nantes, et la Comédie de Béthune.

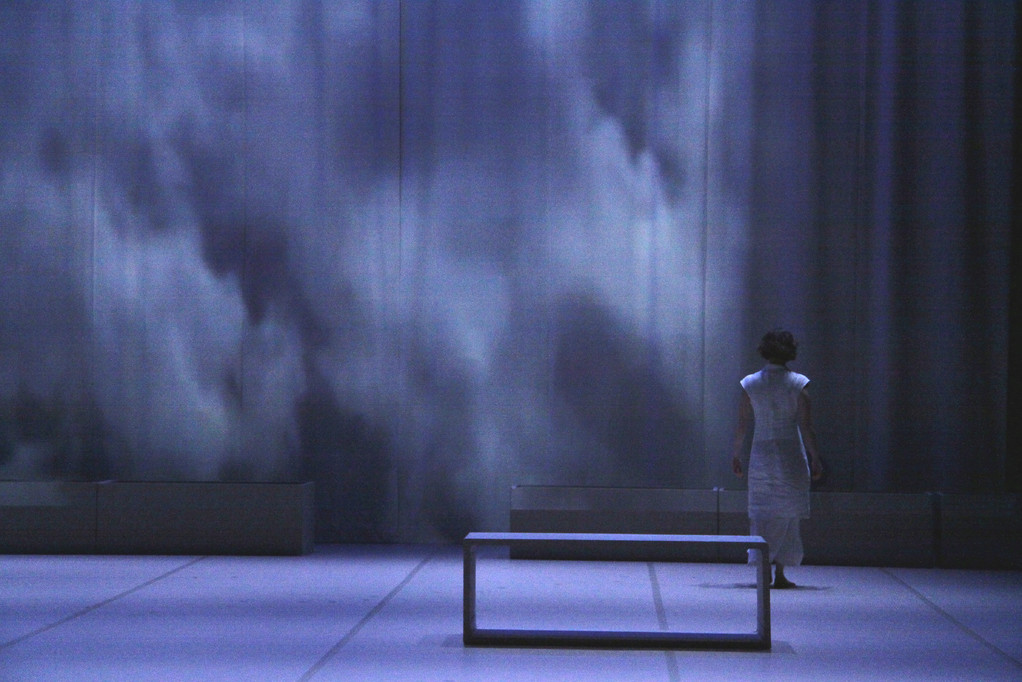

La scène est à Buthrot, ville d’Épire, dans une salle du palais de Pyrrhus, écrit Racine, en introduction à sa pièce Andromaque.

De ce préliminaire, je n’avais retenu que la salle du palais, un lieu hors du monde et du temps, un endroit où règne la parole qui relate l’action hors-champ. J’avais vaguement en fond visuel l’image des montagnes et de la mer, mais qu’est-ce que la Grèce sinon la jonction de ces deux éléments?

Je découvre donc que je me suis trompée, l’action est localisée, elle se déroule à Buthrot.

Je vais sur Internet, prête à jurer que Buthrot n’existe pas, pas plus que les enfers ne sont un lieu réel. Et je découvre sur le blog de François Bon, son journal : Andromaque à Butrint, les impressions de son voyage sur place, accompagnées de photos :

« Alors voilà, nous y sommes, à Butrint, et c’est changer de monde, écrit-il

Une côte montagneuse sur des centaines de kilomètres. Et puis, là, dans ce coude qui verrouille l’Adriatique, un marais entre un lac intérieur et un presque estuaire. Une poche refuge, ouvrant sur une plaine inondée. Le canal qui remonte de la mer à l’antiquité. Au bout est l’île. »dit-il encore, en racontant Butrint.

Buthrot, l’Epire, et aujourd’hui Butrint, l’Albanie.

Je regarde les photos. Elles évoquent les images de vieux films d’Antonioni ou de Tarkovski. De l’eau, des paysages abandonnés. Un pays au bout du monde, dans un autre espace, un autre temps.

C’est là qu’il y aurait eu Pyrrhus, Andromaque et Hermione, puis Oreste.

A Buthrot, dans ce paysage d’eau et de lumière.

Buthrot aurait été fondée, raconte la légende, par Hélénos, le jumeau de Cassandre, et Andromaque, en fuite après la guerre de Troie. Hélénos aurait sacrifié un taureau à l’entrée du canal qui serait allé mourir au bout de la péninsule, ce qui aurait décidé Hélénos à occuper le territoire. Une autre légende dit que Pyrrhus, roi d’Epire et l’un des grands vainqueurs de Troie, aurait épousé Andromaque, sa captive, et après lui avoir fait 3 fils, l’aurait donnée à Hélénos pour épouser Hermione, avant d’être lui-même tué par Oreste.

Andromaque ou le trajet d’une femme de son époque dont l’existence rebondit d’homme en homme, selon les besoins politiques d’alliance et de règne.

Hermione, la vierge stérile.

Sans homme.

Sans enfant.

Je ne sais plus ce qui appartient à la fiction. Entre légendes et faits historiques, comment déterminer ce qui a réellement existé, et cela importe-t-il? De quoi sommes-nous constitués, sinon de notre imaginaire ? Alors, oui, Hermione et Andromaque dans cette péninsule au bout du monde. Deux femmes en attente de leur destin.

L’amour ne règle pas le sort d’une princesse

La gloire d’obéir est tout ce qu’on nous laisse, dit Hermione à Oreste.

Oreste, l’homme qui, en une journée, va dénouer cette situation infernale, nœud amoureux et politique. Et pour finir, la mort ou la folie. Seule Andromaque reste debout. La seule qui n’a pas trahi.

Mais l’histoire a un lieu et j’ai besoin de le voir : je vais à Butrint.

Mercredi 5 mai 2010 : alors qu’à Athènes, les manifestations tournent à l’émeute, nous louons une voiture à Igoumenitsa, un port grec à une quarantaine de kilomètres de la frontière albanaise. Nos interlocuteurs grecs semblent ignorer qu’il existe un pays limitrophe, appelé Albanie. S’ils reconnaissent son existence, c’est pour s’en effrayer. J’achète une carte de l’Epire, au-delà de la frontière se trouve un espace blanc. L’Albanie n’existe pas.

Nous arrivons à Sagiada, le dernier village avant la frontière. Paysage lunaire, montagnes rases où des boules feuillues surgissent à espaces réguliers et plus bas, la mer. Le ciel se voile. Personne. La civilisation s’éloigne un peu plus à chaque lacet de la route.

La frontière apparaît, un baraquement de deux bungalows mitoyens. Quelques voitures sont immobilisées. Un vieux douanier en veste d’uniforme est avachi à l’extérieur, sur son siège, il fume. Nous nous renseignons, la frontière est fermée, il semble qu’il y ait une grève. Les voitures ne pourront pas passer avant le lendemain matin. Seuls les piétons peuvent circuler. Impression de bout et de fin du monde. Tout est figé.

Jeudi 6 mai, le lendemain, nous retournons à la frontière. Après la traversée de Igoumenitsa, le ciel s’éclaircit et la chaleur monte. Passage de la police puis de la douane. Rencontre avec un jeune douanier Grec qui demande les papiers de la voiture et nous déclare qu’il est impossible de nous laisser entrer en Albanie avec un véhicule de location. On fume et on discute. Convivialité de la cigarette. J’explique à ce douanier que je suis metteur en scène et que je travaille sur Andromaque qui aurait été emmenée après la guerre de Troie à Buthrot, à l’époque où le lieu était grec. L’œil du douanier s’allume, mon obstination lui plaît. Il tente de nous aider. Il appelle Europcar qui refuse catégoriquement de nous laisser passer avec la voiture, la compagnie a peur qu’on se la fasse voler ou abîmer.

Albanie, pays de la mafia.

Le douanier appelle alors la douane albanaise : il y a des taxis.

Nous partons donc à pied, la douane albanaise est située après un virage, un peu plus haut dans la montagne. La chaleur monte, l’endroit est désertique. Nous croisons une Mercedes 300, deux types à l’intérieur, lunettes noires. J’ai la sensation qu’ils nous examinent derrière leurs verres fumés.

Les baraquements de la douane albanaise : à l’intérieur, des douaniers lents et rigolards. Pas un mot d’anglais. L’employé qui s’occupe de nos passeports en tourne pesamment les pages. Derrière, 3 gaillards plaisantent en nous jetant des coups d’œil à la dérobée. Impossible de croiser leur regard.

Un camion arrêté, des mobylettes essoufflées sur lesquelles s’entassent plusieurs hommes. Les mêmes coups d’œil à la dérobée. Trois voitures attendent plus loin. Une seule, une Mercedes plus récente, a le chapeau TAKSI.

Son chauffeur descend à notre rencontre. Il doit avoir une trentaine d’années, le teint hâlé, la dentition abîmée. Nous échangeons par gestes, je frotte mon pouce contre mon index pour demander son prix. Il sort l’un de ses deux portables, inscrit le chiffre 15. Quinze euros. D’accord.

Il roule très vite, atteint les 140 sur un chemin de terre et je vois se rapprocher une mobylette qui pousse une large carriole. Le chauffeur klaxonne, je retiens mon souffle, la mobylette s’écarte, et nous la doublons de justesse en écrasant les bas-côtés. Défilent des champs d’orangers, quelques maigres oliviers. Poussière. Une femme en noir se relève d’un champ. Une main sur les reins, la deuxième en visière devant les yeux, elle nous regarde passer. Vision d’une autre époque. Nous croisons peu de voitures, certaines assez récentes. L’une d’elles, une étrangère, se fait contrôler.

Nous arrivons au bac qui traverse le chenal. Plus de montagnes, plus de mer, une eau paisible et calme. De l’autre côté, au bout du chenal, sur la péninsule, le site de Butrint, et les ruines de civilisations qui s’y sont succédées.

La Mercedes s’engage sur le bac, quelques planches vissées sur des fûts de 200 litres, tirées par un treuil. Un type y est assis à longueur de journée sur un tabouret. Un autre type, à l’entrée, lui aussi brûlé par le soleil et l’air, la bouche à demie édentée, les vêtements en godille, actionne la machinerie antédiluvienne. Notre chauffeur connaît tout le monde. Le préposé à la machinerie se penche à la portière, s’y appuie. Les hommes se saluent, blaguent, échangent quelques phrases. Notre chauffeur rit assez peu. Quand le bac arrive et que l’employé retourne à son poste, il attrape un chiffon, essuie l’espace où l’autre a posé ses mains. La carrosserie est à nouveau impeccable. Le bac s’ébranle, glisse jusqu’à la rive opposée, à quelques mètres. D’autres hommes y sont assis. Eux aussi nous dévisagent et blaguent avec le chauffeur. En accord avec celui-ci, notre retour est fixé à 16 h. L’Albanie a une heure de décalage avec la Grèce, comme la France.

Butrint n’est plus aujourd’hui qu’un ensemble de vestiges et la modernité n’y a pas accédé. Finalement, nous n’avons jamais été aussi proches de la guerre de Troie que dans cet univers de ruines.

Troie, une grande ville à l’âge de bronze, était prospère grâce à sa position sur la côte occidentale de l’Asie Mineure qui lui permettait un contrôle complet des Dardanelles, par lesquelles tous les bateaux marchands de la mer Egée se rendant en mer Noire devaient passer.

Le combat qui aurait opposé les Grecs aux Troyens était la conséquence de la volonté des premiers de contrôler l’accès au Bosphore.

La réalité des faits.

Les Grecs avaient besoin de l’accès au Bosphore.

Troie était une ville vivante, animée. Jusqu’au jour où la flotte des Grecs s’est profilée au loin. Ils étaient trop nombreux pour une simple visite de courtoisie.

Au fur et à mesure que j’avance dans mes recherches sur le monde Grec antique, je découvre des hommes violents, des pillards, avec le comportement subséquent, viols et rapines.

Cela ne ressemble pas à ce que je lis dans Andromaque.

Jusqu’où Racine se souciait-il de la réalité des faits ?

Il y a une quinzaine d’années, Butrint est devenue une réserve naturelle, protégée par l’Unesco. A côté du site, un hôtel-restaurant délabré mais assez beau en briques où plus tard nous mangerons une salade du chef baignée d’une sauce rose fuschia.

En dehors de nous, deux lapins à l’ombre dans l’herbe et une jeune femme qui boit un coca à une table du bar.

Pourtant, la cité grecque a été puissante, convoitée et conquise par les Romains, les Vénitiens, puis par les Turcs avec le fameux Ali Pasha qui a fait construire un château à l’embouchure du chenal pour prévenir la reconquête par l’ouest.

La ville est abandonnée au XVème siècle. Tremblement de terre, marécages, épidémies, les populations désertent la péninsule.

Dans le théâtre antique, les gradins s’inclinent vers la scène qui est noyée sous 20 cm d’eau. Un proscenium en bois qui a dû être construit récemment a brûlé et ses planches flottent à présent sur la mare noire en obstruant les trois portes en ogives du mur de scène. Deux petites tortues crapahutent sous l’eau, évitent posément les divers débris pour poursuivre leur chemin.

Je suis assise en haut des marches, je regarde ce qui reste de la scène. Pas une fois, je songe que je suis metteur en scène et qu’il s’agit d’un théâtre, d’un lieu de travail où je pourrais concevoir une représentation de la pièce de Racine.

Non, je suis avec Hermione et Andromaque, deux prisonnières que tout oppose et qui ont pourtant en commun la solitude, l’isolement, et la détresse. Qu’ont-elles donc pu faire pendant ces mois interminables où elles ont attendu, Hermione d’être épousée par Pyrrhus et Andromaque d’en être délivrée?

Les murs des fortifications sont impressionnants, les pierres tiennent par une technique d’assemblage. Les différentes portes de la cité résisteront à l’éternité. Les escaliers de la porte d’Andromaque ne conduisent plus nulle part. Plus loin, ce sont un gymnasium, des bains, les restes d’une basilique. Chez les Grecs, le théâtre, chez les Chrétiens, les églises. Il s’agit toujours de mise en scène, de fiction et de foi.

Nous revenons aux murs de fortification qui donnent sur le canal et la lagune d’où un héron s’envole.

Etendues planes où l’eau, les marais et les plaines se fondent, derrière les roseaux et les mimosas. Racine le savait-il ? Ou ignorait-il que la fuite d’Oreste et de ses Grecs, après l’assassinat de Pyrrhus, n’allait pas être si simple ? Aucune importance, la pièce s’arrête à ce départ, on ne saura pas si Pylade a réussi à sauver son ami.

Dans le musée, un panneau en langues albanaise et anglaise explique que les femmes de Buthrot auraient probablement bénéficié d’une plus grande considération que la plupart des femmes grecques. Lorsqu’on affranchissait un esclave, on demandait à chaque membre de la famille, y compris aux femmes, s’il acceptait cet affranchissement. Il n’y a qu’à Sparte où les femmes jouissaient d’une telle reconnaissance. Dans le reste de la Grèce, les femmes étaient destinées à la reproduction.

Je songe à Pyrrhus quand une fois de plus il tente de conquérir Andromaque :

Je vous rends votre fils et je lui sers de père

Animé d’un regard je puis tout entreprendre

Votre Illion encor peut sortir de sa cendre

Je puis en moins de temps que les Grecs ne l’ont pris

Dans ses murs relevés couronner votre fils

Peut-on entendre que Pyrrhus propose à cette femme issue d’une autre culture, d’un pays où les femmes ont droit à une reconnaissance, de construire ensemble un ordre nouveau ?

On est si loin des Grecs, de leur volonté de domination, d’asservissement des femmes, et de réduction en esclavage des peuples vaincus.

Est-ce que Racine était conscient de ce qu’il écrivait, ou a-t-il simplement voulu flatter Louis XIV en dressant le portrait d’un monarque éclairé ? Mais jusqu’où le texte me donne raison dans ma lecture? Est-ce que je trahis l’auteur dans le décryptage de l’intertexte ? Est-ce que je le trahis si je coupe certains de ses vers ? Oui, probablement. Je le fais donc en toute connaissance de cause.

Racine trahit Virgile, je trahis Racine.

Trahison

Inspiration.

L’écriture comme pur acte littéraire.

La mise en scène comme acte d’écriture.

Nous sommes en avance sur l’heure du rendez-vous fixée avec le chauffeur, et nous asseyons sur un muret à côté du bac. La lumière est éblouissante. Notre chauffeur arrive très vite, lui aussi est en avance. Il nous fait signe de prendre le bac et de le rejoindre. B. filme une Mercedes avec deux hommes à l’avant, toujours les lunettes noires.

Pourparlers avec le passeur que le chauffeur ne veut pas payer. B. s’en acquitte.

Au retour, le chauffeur ne cesse de tousser, une toux sèche, irritée. B. continue à filmer. Je n’ai pas envie de rentrer en Grèce, j’aimerais que le chauffeur nous conduise plus loin, pour échapper à ces images de Mercedes et d’hommes en lunettes noires qui renvoient aux films de Kusturica.

Courant d’air, des feuilles se détachent de la plage arrière et volent au-dessus de mon crâne. J’en rattrape une, distingue une blonde dénudée avec de gros seins. C’est un calendrier où une succession de blondes souriantes ponctuent les mois. Je le repousse à sa place, le chauffeur est gêné, je ris, du coup il rit enfin. Et recommence à tousser. Par gestes, il m’explique que la poussière entre par les fenêtres ouvertes.

Nous arrivons à la douane, il fait encore très chaud, le chauffeur dit « This is the end of Albania. » C’est sa première phrase complète, ce sera la seule. Elle résonne à la manière de ces fins de soirée, lorsque la musique du bal s’éloigne jusqu’à un murmure dans la nuit. Il est probable que je projette mon propre trouble sur cet inconnu en lui prêtant un sentiment d’enfermement. Je lui serre la main, le remercie. Il est surpris de mon geste, a une fraction d’hésitation avant de me rendre ma poignée de main.

Le soir, je regarde les informations sur Euronews : les grèves continuent en Grèce. Des spéculateurs privés jouent avec l’économie des états, tandis qu’ailleurs, si proches, des populations survivent et se redressent tant bien que mal après des années de dictature. Trois mille ans après les Grecs, la guerre continue, toujours plus sournoise, violente et absurde.

Anne Théron

CONTACTS CIE :

Administration : Bérénice Marchesseau / GINGKO BILOBA

+ 33 (0)1 43 56 52 22 / gingkobiloba75@gmail.com